背景

在数字世界的迷雾深处,一个化名“中本聪”的幽灵创造了比特币。十六年过去,这个颠覆全球金融体系的天才身份依然成谜。当马斯克等名人活在聚光灯下时,中本聪却如一滴水消失于数字海洋。他是如何做到完全隐身的?答案藏在密码学、行为策略与哲学理念的完美融合中。

一、技术匿踪:密码学大师的完美伪装

中本聪的匿名手段远超常人想象,每一步操作都经过精密设计:

通信隐身术

所有邮件与论坛交流均采用PGP加密,即使最亲密的合作伙伴(如加文·安德烈森)也仅能通过加密签名确认其身份真实性。他通过Tor网络发送所有数据,IP地址在全球节点间层层跳转,物理位置无从追踪。

域名与服务器迷雾

2008年8月,他通过芬兰赫尔辛基的小型主机商注册bitcoin.org和bitcoin.net,该服务商以“抗人肉搜索”著称,注册信息全为无效数据。当研究者追踪至此,线索彻底断裂。

语言指纹混淆

故意混合英式与美式拼写(如“colour”与“color”),伪造时区特征(格林威治时间作息),反复使用小众词汇如“preclude”(仅1.5%密码学论文使用)。这些精心设计的语言陷阱让文体分析专家屡屡误判。

二、身份伪装:精心设计的身份迷宫

中本聪之名本身即是烟雾弹。

团队伪装策略

白皮书中坚持使用“we”而非“I”,配合多变的写作风格,成功引导大众相信这是团队作品而非个人。

国籍障眼法

自称“日裔美国人,1975年4月5日生”,但所有信息均无法验证。日本名字、芬兰服务器、英美混合语料,构成完美的国籍谜题。

创世区块隐喻

在首个区块嵌入《泰晤士报》标题“财政大臣濒临第二轮银行救助”,既嘲讽传统金融体系,又暗示英国背景——后来被证实是又一重误导。

三、系统级隐身:比特币架构的匿名哲学

中本聪将匿名理念植入系统基因

去中心化内核

比特币设计为无权威控制点的P2P网络。若创始人公开身份,必然成为监管靶心与社区权威,违背“代码即法律”的核心理念。

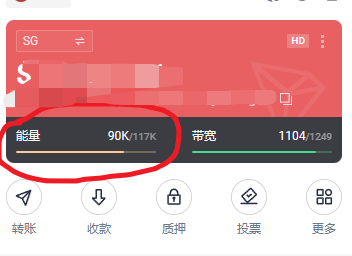

财富隐身术

虽持有约100万比特币(现价值超千亿美元),但这些币从未移动。任何交易都会暴露链上痕迹,静默成为最佳护盾。

退出即终极防御

2010年12月最后一次论坛发帖后,他彻底消失。2011年4月邮件告知开发者“转向其他事务”,将代码控制权移交社区。这种决绝的离开消除了持续暴露的可能。

四、密码朋克信仰:匿名的意识形态根基

中本聪的行为深植于密码朋克运动的思想土壤。

该运动倡导“隐私是开放社会基石”,反对政府与企业监控。成员包括PGP发明人齐默尔曼、数字现金先驱大卫·乔姆。

比特币白皮书首发在密码朋克邮件列表,受众天然理解匿名价值。中本聪的消失呼应了运动信条:“我们不信任第三方,包括我们自己”。

正如密码学家尼克·萨博所言:“匿名让比特币更像自然发现而非公司产品”,这种去人格化使其获得超越个体的生命力。

五、历史教训:匿名背后的生存智慧

数字货币先驱的悲惨结局警醒着中本聪:

2007年,e-gold创始人因未收集用户信息被判洗钱罪,公司关闭;

自由美元创造者伯纳德·冯·诺豪斯被控“制造竞争性货币”遭 FBI 突袭。

这些案例证明:挑战货币主权可能面临刑事风险,匿名是生存必需而非选择。

中本聪的消失并非逃避,而是一场终极实验:当创造者彻底隐退,系统能否自主生长?答案写在今天2100万比特币的区块链上——没有领袖的社区持续推动升级,万亿美元市值在代码规则下自由流动。他的匿名成为去中心化最深刻的隐喻:真正的革命无需面孔,当理念足够强大,创造者最好的归宿是化作星辰,隐入夜空,让系统自身成为不朽的丰碑。

“比特币不属于任何人,它属于每一个相信无需信任的个体。”——这或许就是中本聪留给世界最沉默的宣言。

![[小白入门科普] 服务器行业黑话大全 持续更新中…….-必付社区](https://a.bpay.top/wp-content/themes/zibll/img/thumbnail.svg)

暂无评论内容