一、起源与核心理念:斯坦福团队的“普惠金融”愿景

2019年,由斯坦福大学计算机科学博士Nicolas Kokkalis领衔的团队推出Pi Network,旨在通过“手机零成本挖矿”模式降低加密货币参与门槛。其核心理念是“让普通人也能参与数字金融革命”,用户仅需每日点击APP中的挖矿按钮即可获得代币,无需专业设备或高能耗投入。

早期增长神话:

凭借社交裂变式推广(邀请码机制),Pi Network迅速积累用户,2023年宣称全球活跃用户超4500万,但实际完成KYC认证并迁移至主网的仅约1900万。

主网多次延期,从最初承诺的2021年推迟至2025年2月才正式上线,期间长期处于封闭测试网阶段,代币无法流通交易。

二、技术架构:创新还是“皇帝的新衣”?

Pi Network技术框架基于恒星共识协议(SCP)的改进版,结合联邦拜占庭协议(FBA),宣称实现低能耗与去中心化。然而,争议始终未停:

中心化隐患

早期节点完全由团队控制,主网上线后虽计划开放去中心化节点,但79%的节点运行在低配置云服务器上,交易处理能力(TPS)峰值仅17笔/秒,远落后于主流公链。

代码透明度不足

技术白皮书更新缓慢,关键算法未完全开源,被质疑抄袭恒星链代码。

# 三、经济模型:通胀陷阱与财富幻觉

Pi Network的代币经济设计被认为是其最大风险点:

总量与分配

总供应量1000亿枚,早期挖矿奖励通过“点击挖矿”和邀请机制分配,导致前0.3%地址掌控84%的代币,筹码高度集中。

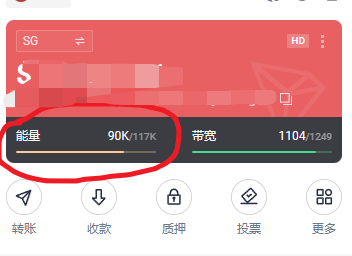

通胀危机

主网上线后流通量达64.5亿枚,且每日新增数百万枚。若生态应用无法消化供给,抛压可能导致币价崩盘。

价格波动

2025年主网上线后币价一度飙升至3美元,但随后因流动性不足暴跌至1.5美元,市场投机属性显著。

四、风险警示:从传销质疑到监管利剑

法律与监管风险

中国、印度等多国监管机构将Pi Network标记为“疑似传销”,美国SEC正调查其是否涉嫌证券欺诈。

用户隐私泄露事件频发,2700万KYC数据曾在暗网以0.03BTC低价出售。

传销模式争议

通过“拉人头”分层奖励机制扩张,早期用户依赖发展下线获利,后期参与者可能成为接盘者。

技术安全风险:

主网未经历大规模攻击测试,智能合约漏洞可能导致资产被盗。

五、投资回报:暴富幻想与残酷现实

潜在收益:

短期炒作

主网上线初期因流通量低、交易所上线(如OKX、芝麻开门)引发投机热潮,部分早期用户通过场外交易以0.2-3美元价格套现。

长期价值困境

若生态建设失败(目前仅80余个未成熟应用),代币可能归零。对比比特币的稀缺性和以太坊的生态规模,Pi缺乏核心竞争力。

用户画像与策略建议:

早期矿工

持币成本接近零,可逢高减持锁定利润,避免过度依赖“百倍神话”。

新入场者

需警惕流动性枯竭风险,避免重仓。若参与,应以极小仓位配置,并密切关注主网进展与监管动态。

六、总结:一场未完成的金融实验

Pi Network的崛起反映了草根群体对财富自由的渴望,但其技术缺陷、经济模型漏洞和监管风险使其更像一场“社会实验”而非技术创新。尽管社区信仰支撑着“百万富翁”叙事,但理性投资者需清醒认知:90%的加密货币最终归零,而Pi的生存概率取决于能否跨越技术、合规与生态的三重鸿沟。

![[小白入门科普] 服务器行业黑话大全 持续更新中…….-必付社区](https://a.bpay.top/wp-content/themes/zibll/img/thumbnail.svg)

暂无评论内容